I.

Judul :

Menguji Makanan

II.

Tujuan

Agar siswa

dapat mengetahui kandungan zat gizi (karbohidrat, amilum, protein, lemak) pada

berbagai bahan makanan

III.

Dasar Teori

Pencernaan adalah

sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat,

dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi

nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multi sel, sel, dan tingkat sub-sel,

biasanya pada hewan.

Pencernaan

biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Dalam kebanyakan

vertebrata, pencernaan adalah suatu proses banyak-tingkat dalam sebuah sistem

pencernaan, setelah ingesti dari bahan mentah, kebanyakan organisme lain.

Proses ingesti biasanya melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik.

Pencernaan

dibagi menjadi lima

proses terpisah:

1. Injesti: Menaruh makanan di mulut

2. Pencernaan mekanik:

Mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan, dan

menyalurkan ke perut.

3. Pencernaan kimiawi:

Penambahan kimiawi (asam, 'bile', enzim, dan air) untuk memecah molekul

kompleks menjati struktur sederhana

4. Penyerapan: Gerakan nutrisi

dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan 'lymphatic capallaries' melalui

osmosis, transport aktif, dan difusi

5. Penyingkiran: Penyingkiran

material yang tidak dicerna dari 'tract' pencernaan melalui defekasi.

Di belakang

proses tersebut adalah gerakan otot di seluruh sistem deglutisi dan

peristalsis.

IV.

Alat dan

Bahan

1.

Alat :

a.

Mortar

b.

Pistil

c.

Tabung reaksi

d.

Pengaduk

e.

Pembakar spiritus

f.

Korek api

g.

Kertas koran

h.

Papan tes porselen

i.

Gelas beker

j.

Rak tabung reaksi

k.

Gelas ukur

l.

Cawan petri

2.

Bahan :

a.

Akuades (air)

b.

Larutan lugol

c.

Fehling A dan B

d.

Larutan Biuret

e.

Gula

f.

Roti

g.

Nasi

h.

Terigu

i.

Ubi

j.

Putih telur

k.

Daging

l.

Ikan

m.

Mentega/margarine

n.

Sirup

V.

Cara Kerja

A.

Uji Amilum

1.

Siapkan bahan makanan yang akan diuji (terigu, ubi).

2.

Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar

dan pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades.

3.

Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.

Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!

4.

Teteskan larutan lugol sebanyak 5 tetes pada setiap

bahan makanan tersebut!

5.

Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan

makanan. Jika bahan makanan mengandung amilum, warna pada bahan makanan akan

menjadi biru sampai hitam.

6.

Fotolah hasil akhir dari pengamatan!

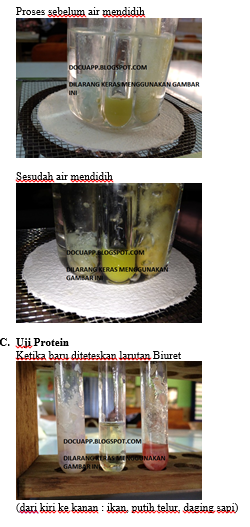

B.

Uji

Karbohidrat

1.

Siapkan bahan makanan yang akan diuji (gula, roti,

nasi).

2.

Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar

dan pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades.

3.

Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.

Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!

4.

Tetesi gula dan nasi dengan menggunakan larutan

Bennedict sebanyak 5 tetes, sedangkan pada roti ditetesi dengan Fehling A dan B

masing-masing sebanyak 3 tetes.

5.

Masukkan ketiga tabung reaksi yang telah berisi bahan

makanan tersebut ke dalam gelas beker yang telah terisi air yang dibakar dengan

menggunakan pembakar spiritus.

6.

Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan

makanan. Jika bahan makanan mengandung karbohidrat, warna pada bahan makanan

akan menjadi biru, lalu berubah menjadi hijau sampai merah bata.

7.

Fotolah hasil akhir dari pengamatan!

C.

Uji Protein

1.

Siapkan bahan makanan yang akan diuji (putih telur,

daging, ikan).

2.

Haluskan setiap bahan makanan dengan menggunakan mortar

dan papan tes porselen serta pinsil, lalu tambahkan sedikit akuades (khusus

untuk putih telur, tidak perlu ditambahkan akuades).

3.

Masukkan hasil cara kerja nomor 2 pada tabung reaksi.

Catatlah setiap bahan makanan atau difoto!

4.

Tetesi bahan makanan dengan menggunakan larutan Biuret

sebanyak 5 tetes.

5.

Amatilah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan

makanan. Jika bahan makanan mengandung protein, warna pada bahan makanan akan

menjadi ungu.

6.

Fotolah hasil akhir dari pengamatan!

D.

Uji Lemak

1.

Siapkan bahan makanan yang akan diuji (mentega, sirup).

2.

Oleskan bahan makanan tersebut pada kertas koran dan

keringkan kertas tersebut.

3.

Amatilah perubahan yang terjadi. Jika mengandung lemak,

maka kertas minyak akan tampak transparan.

4.

Fotolah hasil akhir dari pengamatan!

VI.

Hasil

Pengamatan

|

No.

|

Uji

|

Hasil Praktikum

|

Hasil sebenarnya

|

|

1.

|

Uji Amilum

·

Terigu + Lugol

·

Ubi + Lugol

|

·

Biru kehitaman

·

Biru kehitaman

|

Biru kehitaman

|

|

2.

|

Uji Karbohidrat

·

Gula + Bennedict

·

Roti + Fehling A dan B

·

Nasi + Bennedict

|

·

Kuning

·

Kuning tua

·

Putih dan Kuning

|

Merah

Bata

|

|

3.

|

Uji Protein

·

Ikan + Biuret

·

Putih telur + Biuret

·

Daging sapi + Biuret

|

·

Ungu

·

Bening + Ungu

·

Merah tua

|

Ungu

|

|

4.

|

Uji Lemak

·

Sirup

·

Mentega

|

|

Transparan

|

Pada praktikum

uji karbohidrat, yang paling cepat berubah warna adalah gula, diikuti dengan

roti, dan nasi.

Foto-foto

praktikum:

VII. Kesimpulan

Dalam melakukan

uji makanan, diperlukan berbagai proses tertentu sesuai dengan bahan makanan

yang akan diujikan. Untuk menguji amilum dengan menggunakan larutan lugol, dan

hasil akhir yang didapat ada;ah biru kehitaman. Untuk menguji karbohidrat, dilakukan

dengan pemanasan dan larutan Bennedict, hasil akhir yang didapat adalah merah

bata. Uji protein dengan larutan biuret dan didapat warna ungu, dan uji lemak

menggunakan kertas koran yang akan menyebabkan kertas koran menjadi transparan.

(Hasil penetesan larutan ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda)